Maria chegou um pouco depois das três e meia da tarde com sua filha ao hospital. A menina teria pela frente uma cirurgia que poderia durar de quatro a cinco horas. Maria estava tensa, anestesia geral sempre é desconfortável para um leigo e aterradora para uma mãe. Cinco horas na mesa desacordada.

O tempo foi passando.

Três horas de cirurgia: nove horas da noite.

No balé dos ponteiros do grande relógio analógico da sala de espera do bloco cirúrgico, Maria foi descobrindo, em tempo real, que ninguém poderia estar lá com ela. Pelas restrições impostas pelo hospital, não seria possível ver a menina tão cedo. E apenas uma pessoa era permitida na recuperação. Então, não haveria por que ir. Estava ficando tarde. O relógio passava das nove e meia. O dia seguinte seria atarefado para todos.

Na tentativa de driblar o relógio assombroso, Maria já tinha ido a pé até o mercado da esquina de duas grandes avenidas barulhentas de Porto Alegre para comprar um lanche ruim. Tinha tomado um café caro na volta ao hospital, pelas oito. Uma hora depois, uma torrada no restaurante mergulhado em sombras naquele horário em que até um hospital movimentado começa a se aquietar.

Dez e meia da noite.

As possíveis quatro horas do procedimento já haviam passado.

Maria tentava encontrar uma outra posição na pequena cadeira na sala de seis por três, luz fria, máquina de café ruim e celulares rodando vídeos de redes sociais como se cada cadeira fosse uma cabine a prova de som.

Onze horas.

As possíveis cinco horas do procedimento já haviam passado.

O coração de Maria parecia colado às duas portas brancas que separavam a sala de espera das salas de cirurgia. A cada dois ou três minutos elas se abriam – e todos levantavam os olhos dos celulares na esperança de que pudesse ser o médico do seu familiar trazendo notícias com sorriso.

Ainda não.

Onze e meia.

Maria tentava ler o Manual da Faxineira e se acomodar um pouco na leveza das palavras de Lucia Berlin. A concentração fugia, e ela notou que era a única com um livro nas mãos. Todos rolavam algum feed e ouviam muitos áudios de whatsapp. As tomadas estavam ocupadas com carregadores de celular, que entregavam conteúdos e mensagens sem parar, num simulacro de companhia dos nossos tempos.

Maria não tinha tantas mensagens para ler, afora aquelas das pessoas que não poderiam estar com ela, mas que se sentiam presentes graças ao wifi. Ela percebeu que as poucas pessoas sozinhas que aguardavam na sala de espera eram mulheres. Havia dois casais e cinco mulheres.

O cuidado é um encargo eminentemente feminino, pensou.

Não um fardo, pelo menos não para ela, mas um dever adocicado. Ninguém jamais cogitaria que ela não pudesse estar ali com o coração colado às imensas portas brancas – e ninguém imaginaria que ela pudesse começar a sentir a maior solidão de toda a sua vida.

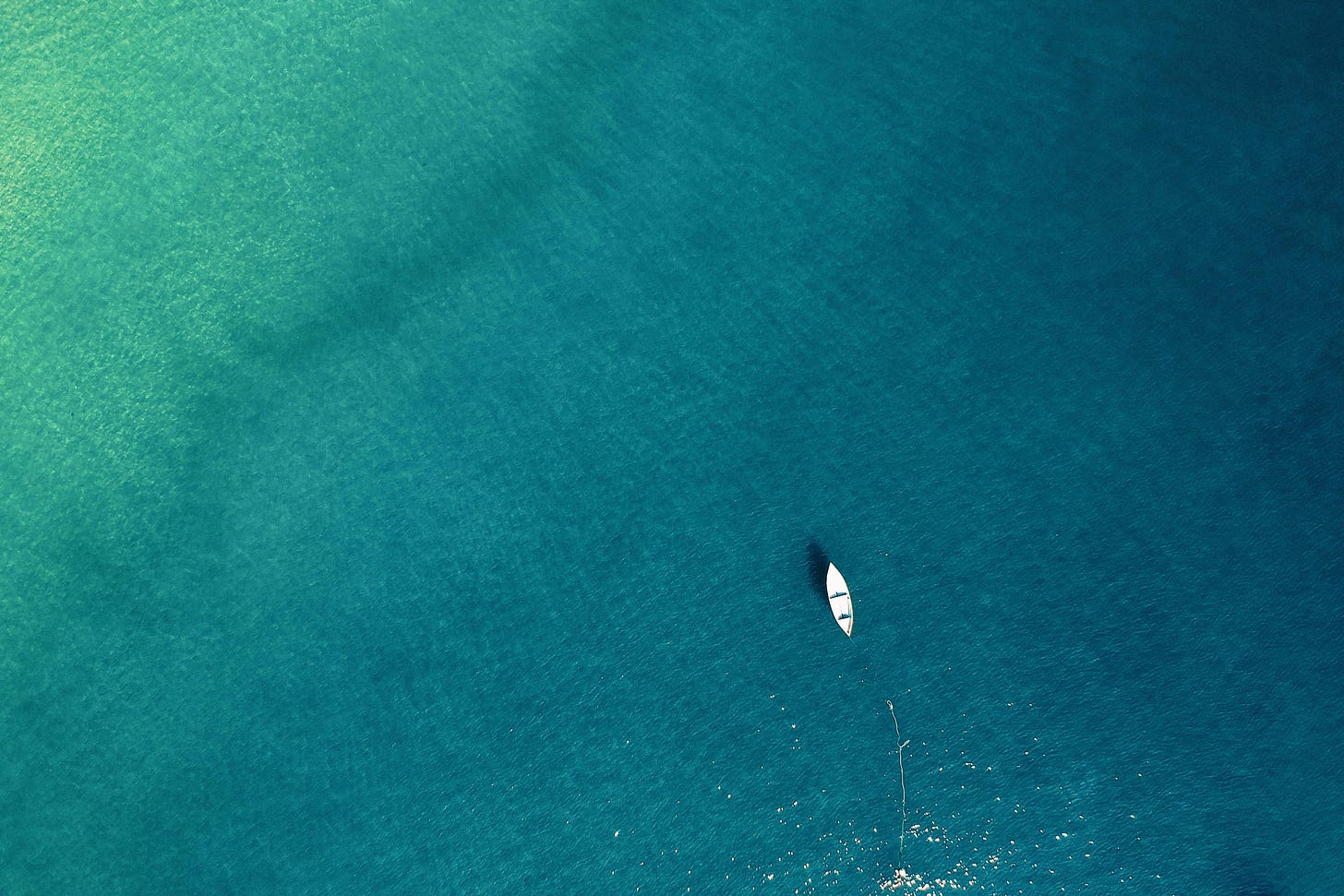

Lembrou que Caetano repetiu inúmeras vezes que todo marinheiro é só.

A solidão ganhou formas imensas dentro de Maria, que começaram a se digladiar com uma culpa sorrateira que brotava do próprio sentir-se só. Não poderia se vitimizar. Não deveria nem sentir nada disso. As pessoas estavam, sim, ao seu lado, no suporte, de formas variadas, mas Maria não conseguiria resistir por muito mais tempo àquele mergulho frio na sala branca. Quanta fraqueza.

Eu não vim aqui para ser feliz, sussurrou Caetano no seu coração.

Veja o relógio!

Onze e cinquenta e cinco.

O anestesista abre as portas e identifica Maria depois de correr os olhos pela sala: correu tudo bem. Ela sorri para as palavras que se transformam no abraço que ela sonhou que poderia ganhar nas últimas seis horas em que passou ali entre luzes brancas, apitos de tags de crachás, uniformes azuis e verdes com touquinhas de tnt e portas vaivém.

O cuidado é vazio e imenso ao mesmo tempo.

Meia-noite e meia.

Na sala de recuperação, Maria sentiu aquele amor transbordar com alívio, doçura e alegria. A pele fina das mãos da sua filha nas suas amornou as luzes brancas e jogou o relógio para escanteio. O tempo já não importava mais, nem o sono, nem as ausências. Maria apenas relaxou. Sentiu um calor brotar das pernas e o peito se encher de sabe lá o quê.

Uma e meia da manhã.

Maria chamou o uber e acendeu um cigarro na rua deserta e quieta.

Quando chegou em casa, correu para verificar se o cachorro velho e moribundo ainda estava vivo. Encontrou o pequeno animal no terraço, olhando para o escuro, parecendo desnorteado. Percebeu o sangue em alguns pontos no chão e a persistente ausência de fome do bicho.

Começou a chorar lentamente.

Na madrugada úmida e quieta, a solidão da travessia daquela noite aportou em alívio e travesseiros.